Les passéistes aiment le passé pour mieux le figer (ombres piquées sur le liège, gloires amères ou nostalgies fossilisées) ; les révolutionnaires s’y plongent pour mieux remonter à la surface, les poumons chargés des eaux fortes d’antan. Bensaïd était bien sûr de ces derniers. Il convoquait les morts pour ragaillardir les vivants et fouetter le sang d’une époque lasse et courbaturée. Notre temps se paie comptant et n’a plus rien à offrir qu’une histoire finie, disent-ils, se chamaillant entre bonnet blanc démocrate et blanc bonnet républicain. Tous les penseurs ont leurs penseurs-pères : balises ou phares, boussoles ou points d’appui, mires ou roses des vents. Bensaïd n’y coupait pas et flottaient, jamais loin de lui, des lueurs parfois anciennes :Charles Péguy, Walter Benjamin et Auguste Blanqui l’ont escorté sa vie durant. C’est ce dernier, tête dure qui nous quitta en 1881, qui nous intéresse ici. On le retrouve de la création du NPA jusque dans les ultimes notes du philosophe, avant qu’il nous quitte à son tour, en 2010.

Les passéistes aiment le passé pour mieux le figer (ombres piquées sur le liège, gloires amères ou nostalgies fossilisées) ; les révolutionnaires s’y plongent pour mieux remonter à la surface, les poumons chargés des eaux fortes d’antan. Bensaïd était bien sûr de ces derniers. Il convoquait les morts pour ragaillardir les vivants et fouetter le sang d’une époque lasse et courbaturée. Notre temps se paie comptant et n’a plus rien à offrir qu’une histoire finie, disent-ils, se chamaillant entre bonnet blanc démocrate et blanc bonnet républicain. Tous les penseurs ont leurs penseurs-pères : balises ou phares, boussoles ou points d’appui, mires ou roses des vents. Bensaïd n’y coupait pas et flottaient, jamais loin de lui, des lueurs parfois anciennes :Charles Péguy, Walter Benjamin et Auguste Blanqui l’ont escorté sa vie durant. C’est ce dernier, tête dure qui nous quitta en 1881, qui nous intéresse ici. On le retrouve de la création du NPA jusque dans les ultimes notes du philosophe, avant qu’il nous quitte à son tour, en 2010.

« Bensaïd était bien sûr de ces derniers. Il convoquait les morts pour ragaillardir les vivants et fouetter le sang d’une époque lasse et courbaturée. »

On a plus de chances de croiser le nom de Blanqui au hasard d’une rue que dans la bouche d’un homme politique. Pour cause : la référence est embarrassante. Inlassable combattant emprisonné durant plus de trente années de sa vie, inventeur de la célébrissime formule « Ni Dieu ni maître », prisonnier deThiers sous la Commune (ce républicain bon teint qui engloutit Paris dans le sang et dont Zola affirma qu’il était le « génie français incarné ») et chat des rues doctrinaires (ni marxiste, ni anarchiste, tout en se réclamant du communisme et d’une Anarchie régulière) ; l’homme a tout pour troubler les banquets et les hommages que la Nation se plaît à rendre à ses défunts. La République lui préfère Ferry ou Clemenceau ; nous avons pris bonne note. La mise au ban n’autorise pourtant pas l’absolution : Blanqui n’eut jamais le pouvoir mais bien malin qui pourrait jurer qu’il n’en aurait pas abusé, dans le cadre de la « dictature parisienne » qu’il appelait de ses vœux ; Blanqui se battit sans répit mais ne fit qu’amasser les défaites – son goût (confinant à l’obsession) pour les avant-gardes armées et les putschs n’a guère connu, le futur en fut témoin, de lendemains heureux.

Bensaïd prisait chez lui, à n’en pas douter, l’inflexibilité, la droiture et la passion. Cela reste un peu court. Les références à sa pensée – Blanqui, dit l’Enfermé, n’était pas un théoricien à proprement parler, plutôt un homme d’action, mais la rue pense et Blanqui légua au socialisme radical quelques grains à moudre – abondent dans ses ouvrages et ses articles. Trois lignes de force s’en dégagent : Bensaïd puise dans le « blanquisme » (utilisons ce terme en tant que corpus originel et non comme mouvement constitué de ses disciples) son refus du progressisme et du déterminisme historique, son mépris des utopies et sa propension à la mélancolie.

Un socialisme sans Progrès

Le mot, en minuscule, a bonne presse : qui serait contre ? Le sens commun veut même qu’on ne l’arrête pas. Il devient, en revanche, matière à conflits lorsqu’il se fait concept ou idéologie. Dans les rangs traditionnellement contre-révolutionnaires, cela s’entend (de Joseph de Maistre à Éric Zemmour), mais aussi, et cela s’ignore plus volontiers, dans le camp socialiste et/ou critique : des écologistes radicaux (Ariès, Ellul, Charbonneau, Rabhi) aux anticapitalistes acérés (Debord, Michéa, Pasolini), en passant par Debray, Morin, Camus ou encore Barthes. Sauf à penser le monde en deux blocs, noir face au blanc, se toisant d’une tranchée l’autre au mépris de toutes les teintes existantes (ce qui, dans le domaine médical, porte le nom d’achromatie et tient de la pathologie), force est d’admettre que les courants se croisent et se chevauchent plus qu’on ne veut bien l’admettre : « progressiste », « conservateur », « réactionnaire », « moderne » et « antimoderne » n’éclairent pas toujours, en tout cas pas assez, les enjeux et les forces en présence. Mots fétiches qui aident à proscrire plus qu’à penser. Jaugeons-les plutôt avec modestie, ras les pâquerettes, à la loupe plus qu’à la louche : il est des progrès qui abaissent et d’autres dont on ne saurait se passer, des conservations salutaires et d’autres à mettre au poteau – lieu commun : le cas par cas a, faute de charme, parfois quelques mérites.

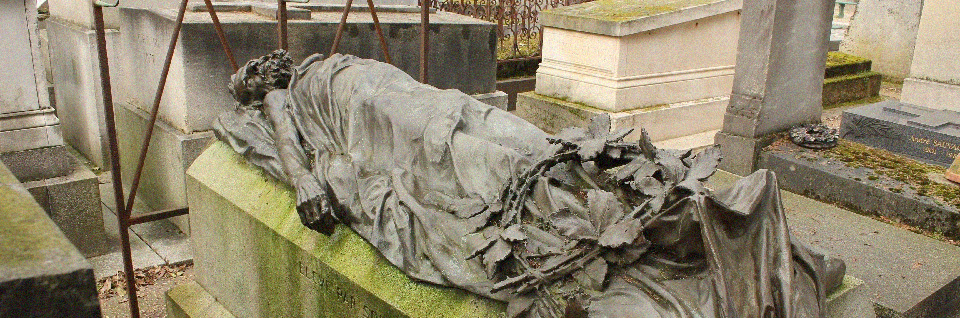

Tombe de Blanqui au Père-Lachaise (par Pierre-Yves Beaudoin)

En 2006, Bensaïd cosigna, avec le philosophe Michael Löwy, l’article « Auguste Blanqui, communiste hérétique ». Les deux auteurs firent de l’Enfermé l’un des avatars de la troisième gauche : si la première est étatiste et raide et la seconde réformiste et démocratique, cette dernière, plus radicale, s’avance hors des institutions. Elle rejette les pantalonnades parlementaires, ronds de serviette à la table des ministres, compromis et cotes mal taillées, et ne se contente pas des miettes ni des rogatons. Il ne s’agit pas d’une mouvance structurée, appointée et encadrée, mais, écrivirent-ils, d’une « constellation » : aréopage d’âmes rétives, bric-à-brac d’étoiles filantes – ils sont peu nombreux et l’on compte dans ses flancs Sorel, Péguy, Lazare et ledit Blanqui. Bensaïd assume à deux mains son inscription dans la tradition marxiste : il n’est nullement question, pour lui, de la dépasser mais de l’enrichir, de l’émailler, de la féconder par des forces hétérodoxes et méconnues, plus enclines aux ombrages qu’aux homélies. Les deux penseurs l’assurèrent : Blanqui porte sur ses épaules – avec ses frères incertains, cheminant cahin-caha sur cette troisième voie – cette tendance anti-progressiste du socialisme. Et d’avouer : « Son image ne cesse de nous hanter. »

« Les années passent mais ne promettent rien : malheur à qui croit le destin donné, tracé, plié. »

Auguste Blanqui fut un opposant définitif au positivisme (l’humanité appréhendée par stades, de l’irrationnel des temps premiers à la science comme sommet), au scientisme (la science comme horizon indépassable), au déterminisme et au caractère supposément linéaire du devenir historique. Non, martelait-il, l’avenir ne porte pas en lui l’élévation de l’espèce. Le passé, un souvenir amer ; le présent, un tremplin pour un futur enfin affranchi des tares anciennes ? Farces et foutaises. Le temps ne monte pas les marches de l’évolution, de la tourbe animale aux cités radieuses de l’Homme libre. Les années passent mais ne promettent rien : malheur à qui croit le destin donné, tracé, plié. Blanqui écrivit : « Je ne suis pas de ceux qui prétendent que le progrès va de soi, que l’humanité ne peut pas reculer1. »

Le sulfureux Sorel n’est pas cité en vain par Bensaïd. On lui doit son célèbre essai Les Illusions du progrès, paru en 1908. Le penseur français, partisan du syndicalisme révolutionnaire, y retraça, page après page, les origines de ce « dogme », le progrès, qu’il assimilait à « une doctrine bourgeoise2 ». Quatre décennies plus tard, l’ancien trotskysteDwight Macdonald, devenu libertaire après les crimes de Trotsky (vis-à-vis desquels Daniel Bensaïd se montra, il faut bien le dire, plutôt indulgent), publia The Root Is Man – traduit par son éditeur français en Le Socialisme sans le Progrès –, dans lequel on peut lire : « Le progressiste, si prompt à taxer les autres de « métaphysiciens » ou d' »utopistes », est en réalité l’archétype du métaphysicien de notre temps, prêt à sacrifier indéfiniment et à très grande échelle les intérêts réels, matériels, concrets d’êtres de chair et de sang sur l’autel du concept métaphysique de Progrès, dont il postule (en termes métaphysiques là encore) qu’il est la « véritable essence » de l’histoire3. » Et Camus d’entériner, dans L’Homme révolté : le présent est sacrifié au profit d’un futur hypothétique et « le progrès, l’avenir de la science, le culte de la technique et de la production sont des mythes bourgeois4. »

Léon Trotsky (DR)

Une pensée irrigue l’œuvre entière de Bensaïd : l’Histoire n’est pas une ligne droite obéissant à quelque dessein (letelos d’Aristote, la Cité de Dieu de saint Augustin, l’âge positif de Comte, le processus rationnel de Hegel, la Révolution finale et universelle, etc.). Elle ne se déroule pas mécaniquement et ne connaît pas d’épilogue. Le militant marxiste, s’appuyant sur Blanqui, Benjamin et Marx (Bensaïd rejetait radicalement l’idée, pourtant répandue, que Marx fût un partisan à tout crin du déterminisme économico-historique), tenait à laisser la porte ouverte aux aléas comme aux accrocs, aux imprévus comme aux hasards. Pour Blanqui, le monde se rit des lois qui pensent, bien arrogantes et vaniteuses, pouvoir le décrire et, pis, le circonscrire scientifiquement. Le monde roule et s’élance, faisant fi des schémas et des prospectives. Boule capricieuse, sale gosse marchant contre les vents assermentés. Chaque instant porte son poids de doutes et de possibles, d’esquives et de peut-être. Et si rien n’est tracé, rien n’est fatal ; un fait n’est jamais accompli, sauf à croire les vainqueurs qui le déclarent. Dans son essai Marx, mode d’emploi, Bensaïd cite une phrase qui lui est chère, semble-t-il, à en juger par sa récurrence dans son œuvre : « L’histoire ne fait rien5. » Signée Engels. Les hommes seuls la font et la façonnent, dans l’éternel combat quotidien. Et si les explosions révolutionnaires ne tombent pas du ciel, elles demeurent toutefois inattendues, impromptues et intempestives (on sait l’usage privilégié que Nietzsche fait de ce dernier terme, souvent repris à son compte par Bensaïd). Qui prévoit se perd : l’action aura toujours le dernier mot.

« Boule capricieuse, sale gosse marchant contre les vents assermentés. Chaque instant porte son poids de doutes et de possibles, d’esquives et de peut-être. »

Dans ses mémoires, Une lente impatience, il consigne : « Le cher Blanqui voyait juste6 » dans sa critique du positivisme. Plus loin : « Les « bifurcations » stratégiques de Blanqui laissaient entrevoir un autre rapport entre histoire et événement, règle et exception, réception infernale de la catastrophe et irruption messianique du possible7. » Rien ne nous autorise « à nous laisser de nouveau endormir par les berceuses du progrès, comme si, à l’instar des opérettes Belle Époque, tout devait s’arranger, dans une apothéose finale de paillettes et de chansons8. » Il enfonce le clou dans son essai Un nouveau théologien, consacré à Bernard-Henri Lévy, en évoquant Blanqui derechef : non, définitivement non, l’Histoire n’est pas close et la Révolution n’est pas son point final, sa lettre Z, son terminus tant attendu. Il n’y a pas d’engrenage définitif, de logiques percluses, mais, à toute heure, des points de fuite possibles et pensables, des percées et des brèches à tenter ou à prendre, des fissures dans les grandes parois de l’ordre. Pas d’inexorable, de cours des choses aux semelles de plomb, de fatum sans failles. Le terme « bifurcation », qu’il emprunte à Blanqui, revient sans cesse sous la plume de Bensaïd : changement, déviation – sans contredit, Tout est encore possible (tel était le nom de l’un de ses livres, paru aux éditions La Fabrique en 2010).

Dans son article inachevé « Walter Benjamin, thèses sur le concept d’histoire », Bensaïd revient sur la critique du positivisme. Même propos, autres formules. Il développe en revanche l’idée selon laquelle, chez Blanqui (et Benjamin), le passé serait un gisement, un magma enfoui prêt à surgir. Il parle d’une « catégorie de la Résurrection/Réveil », d’un passé qui sait, peut et doit, se défaire de ses poussières pour armer le présent en songeant au futur proche. L’Histoire est hachures, dents de scie, sauts et contre-sauts, elle gonfle, s’élance, s’ébroue puis se rétracte, prend du recul, cherche un biais, esquisse et esquive, puis repart avant de s’écrouler ou de gagner la manche. Le présent, estime Bensaïd, doit réveiller les « potentialités inexplorées » du passé. Le trotksyte rejoint ici le républicain Régis Debray, avec qui il polémiqua fraternellement plus d’une fois : la mémoire est révolutionnaire et le fantasme de la page blanche, de la table rase, n’amuse que la chanson ou les tyrans. « Pour Blanqui, déclara Bensaïd en 2007, le passé reste donc un champ de bataille sur lequel le jugement des flèches, le sort des armes, et le fait accompli ne prouvent rien quant au partage du juste et de l’injuste9 » : autrement dit, il permet une approche éthiquedu socialisme, et plus seulement stratégique (dans son texte « La dialectique et l’action », paru dans Pour et contre Marx, Morin insiste sur ce point : quand il n’y a que déterminisme, il n’y a « plus de mal, plus de bien, il n’y a plus d’éthique, c’est-à-dire de puissance d’action »).

À la mort de Bensaïd, Michael Löwy tint à faire savoir : « Parmi toutes les contributions de Daniel Bensaïd au renouveau du marxisme, la plus importante, à mes yeux, est sa rupture radicale avec le scientisme, le positivisme et le déterminisme qui ont si profondément imprégné le marxisme « orthodoxe », notamment en France10.

Karl Marx, par Ottmar Hörl

La révolution n’est pas une utopie

Étymologiquement, le mot « utopie », inventé par Thomas More en 1516, signifie « qui n’est d’aucun lieu ». Il divise, dans les rangs contestataires, et l’affaire n’est pas nouvelle. Si, de nos jours, Löwy ou Autain célèbrent en lui sa force émancipatrice, ses potentialités et l’espérance qu’il porte, d’autres, à l’instar de Bensaïd, refusent de l’intégrer à leur lexique critique. La lutte sociale est l’affaire des courtes durées, des temps sur lesquels on peut avoir prise. Bensaïd préfère les bâtisses ici et maintenant aux châteaux en Espagne, les plans B à ceux sur la comète. Aux songe-creux qui échafaudent des sociétés idéales, aux tisseurs de chimères et aux vendeurs de mirages, il oppose le réel et son implacable humilité : « Là-dessus, je suis blanquiste jusqu’au bout des ongles : regarder loin fatigue. […] On est là, on a des problèmes à résoudre, on ne les résoudra pas tous. On vit dans une époque où ce que l’on appelle la barbarie a pris plusieurs longueurs d’avance, essayons de résoudre cela. Que sera une humanité demain ? Est-ce qu’il y aura une insatisfaction chronique ? Est-ce qu’il y aura d’autres manières d’être malheureux ? Peut-être. Très probablement même. Mais enfin, c’est une interrogation sans réponse. Je reste terre à terre, si tant est que cela soit terre à terre que de se demander quoi faire dans les deux siècles qui viennent pour éviter une catastrophe11 ! »

« Notre époque pense par fragments et par miettes, par bouts de ficelle et pis-aller – elle veut se changer « soi ». »

En son temps, Engels avait déjà opéré une distinction entre « socialisme utopique » et « socialisme scientifique ». Dans une brochure qui fit date, il ne manqua pas de railler le premier (par trop fantasque, fantaisiste et fantasmagorique) pour mieux louer le second : le socialisme matérialiste, c’est-à-dire celui de son fidèle ami Marx. 127 ans plus tard, Bensaïd oppose « la raison stratégique12 » aux utopies (écologistes, libertaires, petites-bourgeoises ou libérales) : l’utopie d’antan – des Owen, des Saint Simon et des Fourrier (ceux, justement, que tançait Engels) – avait au moins pour elle, pense Bensaïd, d’aspirer à changer le monde ; celle de notre temps pense par fragments et par miettes, par bouts de ficelle et pis-aller – elle veut se changer « soi » ou « à son modeste niveau », elle préfère les petits chantiers alternatifs et les microrésistances sécessionnistes au bouleversement des structures et des institutions, bref, au noyau dur du politique. Notre temps de « petits traités et petites gorgées de bière13 », ironise-t-il.

Ailleurs, Bensaïd ajoute : « Marx, Blanqui, Sorel se défiaient des fabricants d’utopies trop parfaites, toujours prêts à brader leurs plans de la cité future au détail, sur le marché noir des réformes accommodantes. Délestée de ses chimères, délivrée de son assignation spatiale à l’ailleurs inaccessible d’une cité parfaite, l’utopie stratégique s’affaire au contraire dans les misères du présent. Ses pousses renaissent à ras de terre, dans la défense élémentaire des droits bafoués, droits à l’emploi, au logement, à l’hospitalité, à la santé, au savoir14. » Le communisme, jura Blanqui en 1870, « doit se garder des allures de l’utopie et ne se séparer jamais de la politique15 ». L’un de ses biographes,Maurice Dommanget, écrit dans son Blanqui qu’il faisait preuve d’un « sain réalisme » en refusant d’anticiper sur l’avenir plus que de nécessaire : la volonté et l’organisation valaient à ses yeux bien mieux, poursuit Dommanget, que « les rêveurs de paradis sociaux16 ».

Daniel Bensaïd privilégiait l’idée de messianisme laïc à celle d’utopie. Qu’est-ce à dire ? « L’inquiétude éveillée du possible », explique-t-il dans son article « Obscures lumières d’août ». Mais encore ? Le messianisme qu’il promeut n’est pas celui de l’attente apathique, de l’espoir religieux, du désir d’un Messie sauveur et rédempteur ; le sien est métaphorique, sécularisé. Il suggère, dans le sillon de Walter Benjamin, qu’il faut se tenir sur le guet, prêt, en attente de, toujours disponible « à l’irruption du possible17 ». Il explicite son propos dans l’ouvrage Éloge de la résistance à l’air du temps : aux côtés de Blanqui et de Sorel, il s’affirme de nouveau hostile à l’utopisme et assure, au regard de la tradition juive, que le Messie peut arriver à tout instant, qu’il peut « se faufiler dans la porte étroite de l’impromptu événementiel18 » – en langage ordinaire : un soulèvement conduisant à une rupture révolutionnaire peut arriver mais rien ne le présage jamais, et si cela arrive (toute l’intention de Bensaïd se cristallise dans cette conjonction de subordination), il faudra être là et, surtout, il aura fallu en amont, mais sans aucune certitude, en supposer l’éventualité. La Révolution n’est pas un destin ni un rêve irréalisable : elle est un possible, une brèche, qui ne naît que des actes.

Éloge de la mélancolie

« Le romantisme défie la modernité et tout ce qu’elle charrie – le calcul, le désenchantement, l’hégémonie rationaliste et l’emprise bureaucratique. »

Des dandys aux poètes perdus dans leur spleen, des phraseurs aux esthètes alanguis dans leur Moi, le vague-à-l’âme est d’ordinaire associé aux garants de l’obscur, aux gardiens de l’immobile. Il existe pourtant une tradition révolutionnaire empreinte de mélancolie : en 1992, Sayre et Löwy ont publié une étude approfondie, Révolte et mélancolie, sur ce courant somme toute assez souterrain. Les auteurs se portent en faux contre l’idée que le romantisme serait inévitablement contre-révolutionnaire et louent la force anticapitaliste de celui-ci : le romantisme défie la modernité et tout ce qu’elle charrie – le calcul, le désenchantement, l’hégémonie rationaliste et l’emprise bureaucratique. « Le souvenir du passé sert comme arme dans la lutte pour le futur19 », révèlent-ils, avant de mettre en lumière les tenants d’une telle mélancolie révolutionnaire : Marx, Engels, Lukacs, Rosa Luxemburg, Péguy ou encore Ernst Bloch. Bensaïd apporte toutefois une précision, à valeur de rectification : la mélancolie qu’il célèbre pour sa part est classique et non pas romantique. La première ne donne pas dans l’emphase ni le pathos, elle ne s’embarrasse pas de violons ni de larmes sous la lune ; elle est, pour citer le Clio de Péguy, « plus saine ». Dans Le Pari mélancolique, Bensaïd en fait le portrait : lucide, frugale, maîtrisée. Elle ne s’épanche pas et espère, tout en ne sachant se défaire du pessimisme qui l’habite. Elle risque, parie. Blanqui, à l’instar de Saint-Just, en est l’un des plus justes représentants, estime-t-il.

Le sociologue Philippe Corcuff, par ailleurs ami de Bensaïd, rapporte dans l’un de ses textes que la mélancolie, comme thème, traverse l’intégralité de l’œuvre politique et philosophique du penseur du NPA. C’est la mélancolie des ventres noués et des yeux éraflés des défaites, des corps sur les pavés, des espoirs au fond des rues, crevés, la gorge nue, la mélancolie des drapeaux ne battant plus que sur les cercueils, la mélancolie du souffle froid des oubliés, des vaincus, des paumés, celle des fosses communes face au sourire satisfait des salauds. « Cette tristesse, en 1939, c’est l’Allemagne, c’est l’Espagne (celle de la culpabilité rongeuse et alcoolique de Lunar Caustic ou de Geoffrey Firmin). C’est l’imminence évidente de la guerre20. » C’est celle, paraphrasant Nietzsche, de l’éternel retour des échecs qu’eut à connaître l’Enfermé (1830, 1839, 1848, 1871…), celle des révolutions trahies – et Bensaïd de lier alors Blanqui à Trotsky –, celle du Che n’ignorant rien des difficultés mais se battant quand même. « La mélancolie n’est pas pour moi un alibi à l’inaction, mais au contraire un levier de l’action désillusionnée (à ne pas confondre avec dépassionnée), d’un engagement qui s’efforce de ne pas se raconter d’histoire, de ne pas marcher à la croyance21. »

Cela, précisa Corcuff en supervisant l’ouvrage Une radicalité joyeusement mélancolique, ne contredisait en rien le « marxisme radieux de la chair22 » de Bensaïd : humour et bonheurs simples de vivre traçaient l’ordinaire du théoricien (il serait difficile d’étendre ces traits à Blanqui, que Vallès, dans L’Insurgé, décrivit comme un mathématicien froid de la révolte).

Daniel et Sophie Bensaïd (image du dossier de presse du film On est vivants)

*

Un marginal, un outsider, un hérétique23. C’est ainsi que Bensaïd se plaisait à décrire celui que tant d’autres couvrirent d’insultes (Larousse le traita de démagogue et de fanatique, Hugo de violent haineux incapable d’aimer,Tocqueville d’individu immonde, méchant et dégoûtant, et l’historienne Verdès-Leroux en fit le précurseur de la bande à Baader24). Bensaïd salua ses vertus sans ignorer, avec le prisme politique qui était le sien, ses faiblesses, ses manquements et ses lacunes. « On trouve, au cœur des écrits de Blanqui, a-t-il affirmé, un équilibre instable entre l’illuminisme autoritaire et une profonde sensibilité libertaire25». Tensions, en effet, dans l’œuvre-vie du révolutionnaire embastillé (dans son essai L’Émancipation des travailleurs, Mathieu Léonard opte pour une description plus sèche, et moins anarchiste, de l’Enfermé) : si son aile autoritaire est manifeste, à l’évidence ; l’autre, libertaire, s’entend par son éloge de la pluralité des doctrines et des courants au sein du socialisme, et, même, de leur nécessité (Blanqui déplorait les rixes entre proudhoniens et communistes), et par son refus de la Terreur instituée – le sang n’était pas sa langue : aux traîtres et aux contre-révolutionnaires, il proposait l’exil et non la guillotine robespierriste26.

Concluons sur une formule de Blanqui que prisait tout particulièrement Bensaïd, puisqu’elle synthétise au mieux l’attachement du second à la mémoire du premier : « L’appel est toujours ouvert. »

1. Cité par A. Decaux, Blanqui l’insurgé, Perrin, 1976, p. 484.

2. G. Sorel, Les Illusions du progrès, Études sur le Devenir Social, Marcel Rivière et Cie, 1947, pp. 5-6.

3. D. Macdonald, Le Socialisme sans le Progrès, Éditions La Lenteur, 2011, p. 135.

4. A. Camus, L’Homme révolté, Folio essais, 2008, p. 245.

5. Cité par D. Bensaïd, Marx, mode d’empoi, Zones, 2009, p. 74.

6. D. Bensaïd, Une lente impatience, Stock, 2004, p. 91.

7. Ibid., p. 404.

8. Ibid., p. 460.

9. D. Bensaïd, « Temps historiques et rythmes politiques »

10. M. Löwy, « Daniel Bensaïd, communiste hérétique ».

11. Entretien « Pensée stratégique et utopie », Mortibus n° 1, printemps 2006.

12. D. Bensaïd, « Socialismes utopiques d’hier et d’aujourd’hui », 2007.

13. D. Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, Textuel, 1999, p. 60.

14. D. Bensaïd, « L’arc tendu de l’attente », Le Monde de l’éducation, de la culture et de la formation, 1997.

15. A. Blanqui, Maintenant il faut des armes, La Fabrique, 2008, p. 216.

16. M. Dommanget, Blanqui, EDI, 1970, p. 75.

17. Entretien « À propos de Walter Benjamin, sentinelle messianique », Petit Périgord rouge, 1990.

18. D. Bensaïd, Éloge de la résistance à l’air du temps, Textuel, op. cit., p. 59.

19. Sayre & Löwy, Révolte et mélancolie, Payot, 2011, p. 39.

20. D. Bensaïd, « Walter Benjamin, thèses sur le concept d’histoire ».

21. Entretien « La Politique et l’histoire », Libre choix, Bruxelles, février 1998.

22. Une radicalité joyeusement mélancolique, Textuel, 2010, p. 14.

23. « Visages et mirages du marxisme », Quatrième Internationale n° 46, septembre-novembre 1993.

24. Voir Un révolutionnaire professionnel, Auguste Blanqui, de Maurice Paz, Fayard, 1984.

25. D. Bensaïd & M. Löwy, « Auguste Blanqui, communiste hérétique », 2006.

26. Lire à ce propos ses « Notes inédites », parues dans le vingt-huitième numéro des Annales historiques de la Révolution française, en 1928.

Source : BALLAST