La crise actuelle engendre un climat idéologique dégradé, fait de désorientation et de désespérance: «Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres» (Gramsci). Et c’est aussi le temps des gourous.

La liste des candidats est longue, mais nous nous intéresserons ici à Bernard Stiegler qui promeut un projet de transformation socialefondé sur une analyse des mutations technologiques. Stiegler est un «philosophe français qui axe sa réflexion sur les enjeux des mutations actuelles, sociales, politiques, économiques, psychologiques, portées par le développement technologique et notamment les technologies numériques. Fondateur et président du groupe de réflexion philosophique Ars industrialis créé en 2005, il dirige également depuis avril 2006 l’Institut de recherche et d’innovation (IRI) qu’il a créé au sein du centre Georges-Pompidou».

Telle est la présentation que donne Wikipedia [1] de Stiegler. Mais c’est aussi un théoricien de la «fin de l’emploi», et c’est cet aspect qu’on discutera ici à partir d’un livre d’entretien [2], plus accessible que ses autres ouvrages.

Prophétisme

Le point de départ est la posture du grand initié, qui a la clairvoyance et le courage d’annoncer ce qui doit advenir: «Affirmer que l’emploi est condamné à dépérir, ce n’est pas vraiment la meilleure façon d’être populaire. Il y a aujourd’hui une obsession de l’emploi – qui est en réalité la dénégation d’un processus tout à fait opposé, et le choc politique qui se prépare dans cette contradiction entre le discours et la réalité promet d’être terrible. Il est mal vu de dire que la redistribution par le monde industriel de pouvoir d’achat sous forme de salaires, malmenée depuis la fin des années 1970, est en passe de disparaître à cause de l’automatisation».

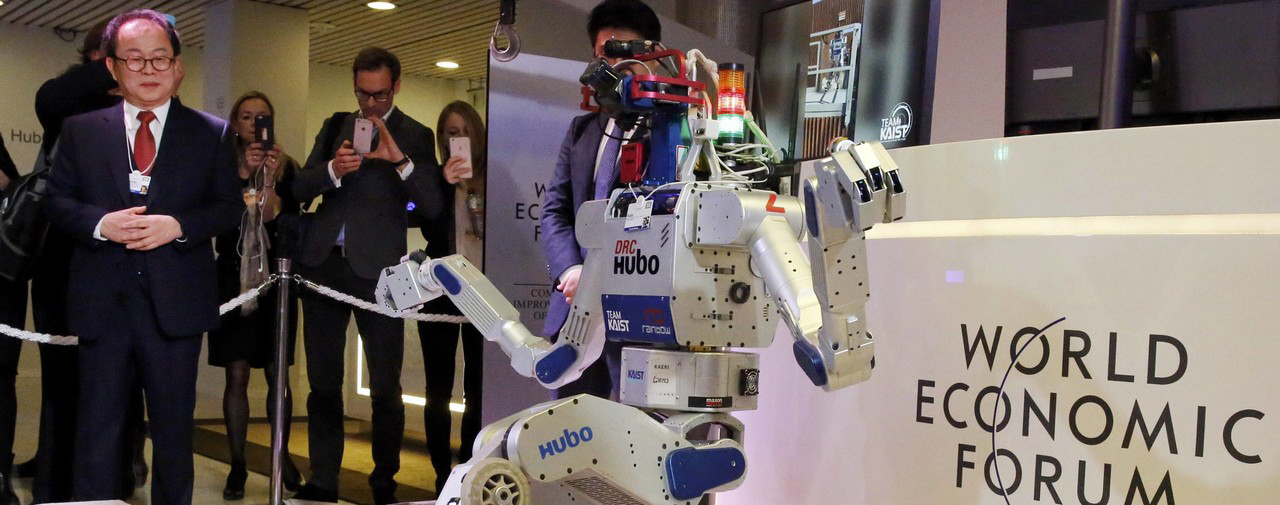

C’est la fin du salariat, pas tout de suite, mais à plus ou moins long terme: «au fil du temps, les salariés deviendront une sorte de résidu d’une époque révolue. Il y aura, certes, encore des emplois parce que dans certains secteurs, on continuera à avoir besoin d’une main-d’œuvre humaine prolétarisée, mais cela deviendra exceptionnel». Des gains de productivité considérables vont donc être créés par «l’automatisation intégrale et généralisée» et ils ne pourront plus être redistribués par le salaire, puisque le salariat est appelé à disparaître.

Face à une «véritable conjuration des imbéciles» qui s’acharne à occulter l’avenir, il est donc urgent, selon Stiegler, de «mettre en place un nouveau modèle, faute de quoi la « défense de l’emploi » sera un combat perdu à brève échéance». Tout ce raisonnement relève du bluff, comme nous avons essayé de le montrer dans une précédente contribution [3]. Mais il faut examiner plus précisément le «nouveau modèle» que propose Stiegler.

Un revenu déconnecté de l’emploi

Un revenu déconnecté de l’emploi

Stiegler n’a pas peur des formules définitives, par exemple: «une très bonne manière de supprimer le chômage, c’est de supprimer l’emploi. S’il n’y a plus d’emploi, il n’y a plus de chômage. Le chômage est un état de carence régi par le droit du travail lui-même conçu sur le modèle de l’emploi. Le chômage se définit par rapport à l’emploi».

Ce que propose Stiegler est donc une déconnexion totale entre l’emploi (appelé à disparaître) et ce qu’il appelle les «allocations de ressources». Le revenu doit être distribué d’une autre manière. Il doit remplir une première condition, être «favorable à la solvabilité du système nouveau fondé sur l’automatisation» et permettre «l’existence de marchés sur lesquels vendre les marchandises produites par les robots aussi bien que par les postes de production temporairement [sic] salariés». Bref, ce n’est pas le profit qui est remis en cause: «il ne s’agit pas de l’interdire, tout au contraire – sans quoi il ne saurait y avoir d’investissement». Il suffit de «l’envisager» autrement: «d’une part, dans des perspectives qui ne se réduisent pas au marché – ce qui est bénéfique pour la société est un bénéfice – et, d’autre part, dans des perspectives également au bénéfice du marché, mais de façon durable, ce qui nécessite une requalification de ce qui est « profitable »».

La valeur serait elle aussi transformée: ce serait une «valeur d’un nouveau genre, au-delà des valeurs d’usage et d’échange», une valeur «néguantropique» que Stiegler baptise «valeur pratique». Cette valeur qui «ne s’use pas, ne se jette pas», c’est «le savoir», une valeur «omnitemporelle» (au sens de Husserl, précise Stiegler). Cette valeur «est précisément ce que produisent les intermittents, en tant qu’ils élèvent le niveau général de l’intelligence collective par la teneur fondamentalement qualitative des capacités qu’ils cultivent».

Un revenu contributif

La solution s’appelle «revenu contributif»: ce revenu est «alloué sur le modèle des droits spécifiques au régime des intermittents du spectacle». Stiegler insiste d’emblée sur le fait qu’il s’agit d’autre chose que le revenu universel prôné notamment par les théoriciens du « capitalisme cognitif » dont Stiegler se réclame par ailleurs. Le postulat de base est certes le même: il faut donner un revenu aux individus privés d’emploi par les robots. Mais, puisqu’il n’y a plus ni emploi ni chômage, «ce sera un revenu contributif (…) alloué à tout le monde sur une base qui permet de vivre décemment». Il semble donc a priori que le revenu «contributif» ne se distingue pas vraiment des autres projets de revenu universel.

Il existe cependant une différence essentielle: le revenu contributif n’est pas inconditionnel. Contrairement à l’assertion selon laquelle ce revenu serait «alloué à tout le monde», il y aura des personnes simplement incapables d’accéder à ce fameux revenu, parce qu’elles ne pourront «entrer dans des processus sociaux tels que nous les préconisons». A ces «personnalités fragiles» (dépourvues sans doute des « capacités » au sens d’Amartya Sen), il faudra «dans tous les cas garantir par un revenu d’existence des conditions de subsistance élémentaires».

Le modèle de Stiegler est dualiste. Le projet n’est pas d’étendre à l’ensemble de la population le régime des intermittents du spectacle, mais seulement à celles et ceux dont l’activité serait susceptible de produire cette «valeur néguanthropique» [4] en «élevant le niveau général de l’intelligence collective par la teneur fondamentalement qualitative des capacités qu’ils cultivent». Tous ne seront pas élus, et les «personnalités fragiles» devront se contenter d’une «subsistance élémentaire».

Il faut toute la fascination exercée par le discours du gourou, pour que l’on n’ait pas vu ce que ce projet avait de discriminatoire. A moins de considérer une société idyllique composée d’individus dont toutes les potentialités auraient été réalisées, le modèle de Stiegler conduit à une société à deux vitesses: d’un côté les artistes créatifs au sens large, de l’autre ces «personnalités fragiles» dont la contribution «qualitative» est nulle. Ceci n’est pas un projet progressiste.

C’est l’adjectif «contributif» qu’il faut décrypter. Un système de sécurité sociale est dit contributif quand il existe un lien plus ou moins étroit entre les contributions versées par un individu et la prestation obtenue en contrepartie, par exemple entre cotisations et pension. Un revenu contributif n’est donc pas, par définition, inconditionnel: c’est un «droit « rechargeable » en fonction de l’activité de socialisation de capacités ainsi développées par les individus en direction des groupes».

Stiegler ne dit pas qui déciderait des critères d’obtention de ce revenu, et ne précise jamais son montant – ce qui serait probablement faire preuve de vulgarité. Il se borne à annoncer qu’il faut «remplacer le pouvoir d’achat par du savoir d’achat». Certes, les gens continueraient quand même à acheter «des billets de train, des ordinateurs, des boîtes de petits pois» mais cet achat ne serait plus «organisé par un pouvoir d’achat». Comprenne qui pourra: l’économie marchande doit devenir «intelligente» et «soutenable», dit Stiegler, qui élargit la perspective avec un de ces développements obscurs dont il est coutumier.

Citons: «Tout cela doit être situé dans une perspective plus ample, qui est celle de ce que nous appelons désormais le Néguanthropocène, c’est-à-dire le stade qui devrait suivre l’Anthropocène, et dont il s’agit de sortir au plus vite. Ce sera le sujet de La Société automatique 2. L’avenir du savoir. Le savoir est ce qui produit de la néguentropie, et je crois qu’à l’époque des études digitales, des spéculations « post-humanistes » et du storytelling transhumaniste (libertarien de droite et extrêmement dangereux), il faut en repenser de part en part les conditions de possibilité dans la perspective de ce que nous appréhendons, au sein de pharmakon.fr et avec le groupe Noötechnics, comme une néguanthropologie».

Pour des zones d’exception

Tout ceci nécessite, dit Stiegler, de «repenser le droit du travail, la fiscalité, la formation et l’éducation, tout (…) Il faut absolument tout repenser. N’est-ce pas formidablement intéressant ?». Cette envolée est supposée emporter toutes les objections mais, malgré tout, Stiegler admet qu’on «n’a pas le droit de sortir du droit du travail, et c’est normal et heureux». C’est un peu dommage quand même, et il faut donc expérimenter: «Nous devons créer des zones d’exception sous contrôle pour expérimenter d’autres modèles de société. Et inventer un nouvel état de droit face à l’état de fait de l’automatisation. Il faut que des territoires puissent se porter candidats, et que des moyens exceptionnels leur soient alloués, non pas simplement en financement, mais en accompagnement par des chercheurs, par des dispositifs de recherche contributive et d’innovation sociale et technologique appropriés, associant les partenaires sociaux et le monde économique, etc. – un véritable « pacte de responsabilité » devant l’avenir, et pour la jeunesse».

L’expérimentation locale

Sous l’égide de Stiegler, Ars Industrialis mène effectivement une expérimentation en Seine Saint-Denis avec la communauté d’agglomération Plaine Commune [5]. L’objectif de ce projet est d’«engager le territoire dans le numérique» et de faire que «les habitants ne sont plus consommateurs mais prescripteurs de services numériques». Il faudra pour cela «concevoir une nouvelle architecture de réseau» sous forme de «plateformes web permettant la constitution de communautés apprenantes et contributives sur la base d’un web néguentropique [sic]». Trois chaires seraient créées, qui auraient notamment pour fonction «de développer systématiquement des ressources de capacitation pour les bénéficiaires du revenu contributif».

Il faut avant tout confronter les points de vue, et Stiegler cite une longue liste hétéroclite de contributeurs potentiels: Marc Giget, Michel Volle, Paul Jorion, Roland Berger, Oxford, l’Institut Bruegel, le MIT, Jean Pisani-Ferry et… Bernard Stiegler. De mauvaises langues diraient que l’objectif premier est de garantir le flux de subventions allant à Ars Industrialis.

Quid enfin du fameux revenu contributif ? C’est le dernier objectif du projet: «développer un nouveau modèle de redistribution». Grâce à la loi de 2003 qui autorise les collectivités à expérimenter, il serait possible de «déroger à la législation en vigueur» pour tester «un nouveau modèle de redistribution des gains de productivité». Cependant «les modalités précises du dispositif ne sont pas définies à ce jour»: ce sera «l’objet de thèses de recherche contributive par un ou plusieurs doctorants» qui, sans doute, devront au préalable définir ce qu’est une «thèse contributive» et se hâter de la terminer en un temps record, car l’expérimentation devrait commencer dès 2017.

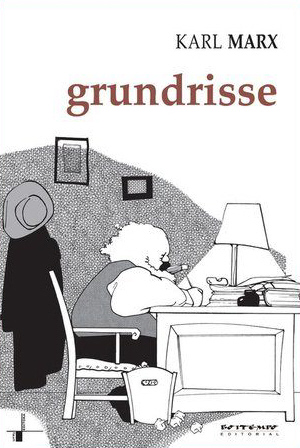

Stiegler ne craint pas de s’élever au-dessus de la mêlée. Ses références sont assez éclectiques, mais il s’efforce à chaque fois de marquer sa différence et de souligner les limites des penseurs dont il s’inspire par ailleurs. En témoigne par exemple cette vigoureuse critique du Marx des Grundrisse: «Parce qu’il n’a pas bien compris sa propre théorie de l’extériorisation en tant qu’elle conduit à la prolétarisation, Marx lui-même a finalement été incapable de penser cette matérialité hyper-matérielle, celle du savoir comme capital fixe, et il n’a pas réussi à penser et à critiquer la technicité du capitalisme comme révolution pharmacologique aussi bien que thérapeutique: il n’a pas réussi à théoriser le choc technologique et sa transformation par l’individuation psychosociale et par un état de choc philosophique» [6].

Ce charabias ne veut sans doute pas dire grand-chose, et c’est en tout cas un contresens. Les Grundrisse offrent en effet une anticipation saisissante des effets de l’automatisation: «Ce n’est plus tant le travail qui apparaît comme inclus dans le procès de production, mais l’homme plutôt qui se comporte en surveillant et en régulateur du procès de production lui-même» [7]. Dans ces conditions, «ce n’est ni le travail immédiat effectué par l’homme lui-même, ni son temps de travail (…) qui apparaît comme le grand pilier fondamental de la production et de la richesse» mais plutôt «le développement de l’individu social».

Sa critique définitive de Marx n’empêche pas Stiegler de se prévaloir du Marx des Grundrisse [8]. Mais il n’en retient qu’une idée assez bas de gamme: «avec l’automation, il n’y aura plus besoin d’employés». Selon Stiegler, Marx poserait la question de ce que serait un travail «libre ou libéré» qui ferait sortir «du rapport valeur d’échange/valeur d’usage». Il se trouve que Marx tire une conclusion bien plus précise de son analyse: «Cela signifie l’écroulement de la production reposant sur la valeur d’échange, et le procès de production matériel immédiat perd lui-même la forme de pénurie et de contradiction. C’est le libre développement des individualités (…) où l’on réduit le travail nécessaire de la société jusqu’à un minimum».

Toujours dans ce même passage des Grundrisse, Marx cite élogieusement ce bel aphorisme tiré d’un pamphlet anonyme de 1821: «Une nation est véritablement riche si, au lieu de 12 heures, on en travaille 6» [9]. Il n’est pas inutile non plus de rappeler ce passage situé vers la fin du Capital, où Marx introduit une distinction fameuse entre liberté et nécessité, et qu’il conclut par cette formule: «La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail» [10].

Stiegler, au contraire, tourne le dos à la perspective d’une réduction généralisée de la durée du travail, au profit d’un projet de revenu contributif dont les conditions d’attribution restent obscures. Il se situe, avec ses spécificités qu’il défend jalousement, dans une logique qui prend pour acquis la fin de l’emploi et imagine une forme de redistribution des richesses compatible avec le capitalisme, au lieu de considérer les implications anticapitalistes de «l’écroulement de la production reposant sur la valeur d’échange».

L’art et l’industrie du gourou

Stiegler, encore une fois, n’est qu’un candidat-gourou parmi d’autres (sur lesquels il faudra peut-être revenir), mais il en est en quelque sorte l’idéal-type car il en déploie tous les procédés. La posture essentielle est celle du prophète visionnaire qui discerne ce que le commun des mortels ne voit pas. Sa rhétorique est donc de l’ordre de la révélation: «L’urgence de la mission réformatrice de la pensée, de l’action, de l’économie et de la culture que Stiegler s’attribue frôle souvent le ton prophétique» [11], note une critique. Cette entreprise n’a certes qu’une portée relativement limitée (mais non nulle), mais elle suscite des disciples fascinés par cette mission.

Les démonstrations de Stiegler visent à fasciner et subjuguer ses adeptes potentiels par l’usage d’un vocabulaire hermétique et la multiplication de citations savantes. En témoigne sa propension au name dropping (lâcher de noms) qui consiste, dans ses écrits et ses conférences, à multiplier les références qui mêlent habilement de grands noms et des auteurs méconnus ou obscurs, de manière à présenter son propre discours comme une synthèse en surplomb. Cette accumulation a aussi pour fonction de faire jouer un argument d’autorité. Par exemple, Stiegler se réclame souvent d’ »Oxford », comme s’il pouvait convoquer la prestigieuse université en tant que telle. En réalité, il ne peut se référer qu’à un document de travail de deux enseignants, certes d’Oxford [12], qui a par ailleurs été récemment soumis à une critique radicale [13].

Les démonstrations de Stiegler visent à fasciner et subjuguer ses adeptes potentiels par l’usage d’un vocabulaire hermétique et la multiplication de citations savantes. En témoigne sa propension au name dropping (lâcher de noms) qui consiste, dans ses écrits et ses conférences, à multiplier les références qui mêlent habilement de grands noms et des auteurs méconnus ou obscurs, de manière à présenter son propre discours comme une synthèse en surplomb. Cette accumulation a aussi pour fonction de faire jouer un argument d’autorité. Par exemple, Stiegler se réclame souvent d’ »Oxford », comme s’il pouvait convoquer la prestigieuse université en tant que telle. En réalité, il ne peut se référer qu’à un document de travail de deux enseignants, certes d’Oxford [12], qui a par ailleurs été récemment soumis à une critique radicale [13].

Cette multiplication de références et de citations s’accompagne d’un dispositif autoréférentiel tendant à établir la complexité de la pensée: «renvois systématiques à d’autres passages de ses livres (…) notes qui renvoient à des ouvrages qu’il n’a pas encore publiés» [14]. Stiegler pratique aussi le «lâcher de mots» (name dropping), à savoir le détournement de notions philosophiques, voire l’invention de néologismes élevés au statut de concepts, à tel point qu’Ars industrialis a dû mettre un lexique à disposition de son public [15].

Le style le plus souvent hermétique, dont on a donné quelques exemples, contribue à l’effet de fascination sur son public. Il est d’ailleurs frappant qu’il n’existe que très peu de recensions décryptant la proposition de revenu contributif, en principe plus concrète.

Quant à l’inscription de ses idées dans la réalité sociale, l’activité de Stiegler se déploie sur deux fronts. Sur le plan institutionnel on ne peut qu’admirer son talent pour occuper des fonctions prestigieuses, par exemple à l’INA (Institut national de l’audiovisuel) ou à l’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique).

Stiegler se construit aussi une base sociale en faisant du régime des intermittents du spectacle le modèle de la société à venir. Et, grâce à Patrick Braouezec [16], il a trouvé un champ d’expérimentation en Seine-Saint-Denis.

Cette critique peut paraître inutilement, voire injustement acerbe. Il y a deux raisons qui expliquent le ton adopté. La première est que le discours sur la fin de l’emploi n’est pas nouveau et qu’il répète les mêmes vieilles thématiques [17] infirmées par les faits. La seconde est que cette posture conduit à détourner la réflexion vers des voies de traverse, autrement dit des alternatives ne remettant pas en cause la logique capitaliste alors même que c’est elle qui transforme les mutations technologiques en désastre social: «c’est comme puissance ennemie de l’ouvrier que le capital emploie la machine, et il le proclame hautement» disait Marx.

Notes

[1] Bernard Stiegler, Wikipedia.

[2] Bernard Stiegler, L’emploi est mort, vive le travail !, 2015.

[3] Michel Husson, «Le bluff de la robotisation», A l’encontre, 10 juin 2016.

[4] Si le concept de néguentropie est d’une clarté confondante, son orthographe est plus hésitante. C’est le contraire de l’entropie, qui désigne le degré de désorganisation ou de manque d’information d’un système (Wikipedia). Donc pourquoi ‘néguan’ et pourquoi ‘thropie’ ?

[5] Voir le «Projet d’expérimentation territoriale, Plaine commune, territoire apprenant contributif» ou cette vidéode présentation.

[6] Bernard Stiegler, «Re-Reading the Grundrisse: Beyond Two Marxist and Poststructuralist Misunderstandings», dans States of Shock. Stupidity and Knowledge in the 21st Century, 2012.

[7] Cette citation des Grundrisse et les suivantes sont tirées de cet extrait des Manuscrit de 1857-1858 (Grundrisse), Editions sociales, tome 2, 1980, p. 192-196: «Le vol du temps d’autrui, une base misérable».

[8] Par exemple lors d’un débat organisé par Politis: «Travail et temps libre : tous intermittents ?», 25 novembre 2014 (voir à la 35e minute).

[9] The Source and Remedy of the National Difficulties. L’identité de l’auteur, Charles Wentworth Dilke, a été révélée par son petit-fils, après la découverte d’un manuscrit.

[10] Karl Marx, Le Capital, Livre III, chap. 48, Editions sociales, 1960.

[11] Manola Antonioli, «Deux choses à la fois», nonfiction.fr, 7 février 2011.

[12] Carl B. Frey, Michael A. Osborne, «The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?», September 2013.

[13] sur cette discussion, voir à nouveau «Le grand bluff de la robotisation», déjà cité.

[14] Manola Antonioli, déjà citée.

[15] Voir par exemple la définition de Pharmakon/pharmacologie sur le site d’Ars industrialis.

[16] Voir la vidéo de l’introduction du président de Plaine Commune au premier séminaire avec Ars-Industrialis, le 4 novembre 2015.

[17] On se permet de renvoyer à deux contributions critiques, mais qui tournaient déjà autour des mêmes argumentaires: Michel Husson, «Fin du travail ou abolition du salariat ?», Critique communiste n° 144, hiver 1995-1996 ; «Sommes-nous entrés dans le « capitalisme cognitif » ?», Critique communiste n° 169-170, été-automne 2003.

Source : A l’encontre