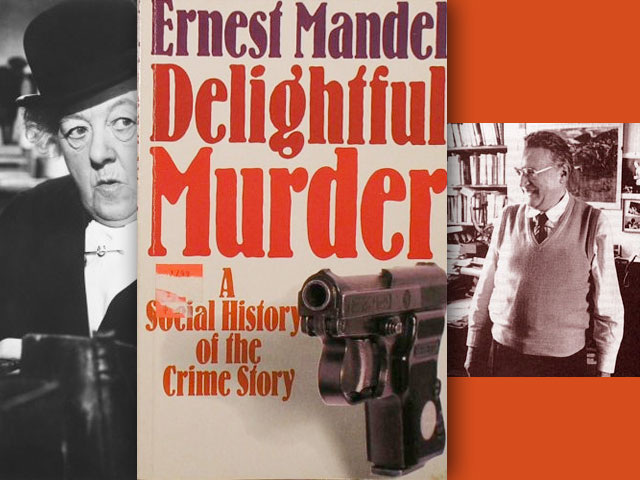

D’où vient la satisfaction que donne le polar, genre qui n’existait pas avant le 19e siècle et qui a trouvé une clientèle sans cesse grandissante au cours du 20e siècle ? On trouvera des réponses à cette question dans un petit livre d’Ernest Mandel, ce révolutionnaire marxiste belge qui sillonnait le monde entre 1923 et 1995. Ecrit en anglais sous le titre Delightful Murder (1984) il a été traduit en français sous le titre Meurtres Exquis – Une histoire sociale du roman policier. Le titre français n’est pas unique. Le traducteur a sans doute pensé au film Cadaveri eccelenti de Francesco Rossi, réalisé en 1976 et basé sur le roman Il contesto (« Le contexte ») de l’écrivain sicilien Leonardo Sciascia dont les histoires ont souvent pour toile de fond le monde politique et criminel de son ile.

L’essai de Mandel étudie le policier classique, mais aussi le roman noir, d’espionnage, etc., en fonction du développement du capitalisme industriel. Au cours des stades successifs de ce développement, le héros devient un salaud, puis le salaud devient héros, la scène se déplace du salon vers la rue, le crime organisé donne naissance à la lutte sur la question de sa production et de sa consommation.

L’engouement pour le polar semble répondre au désir de surmonter la monotonie de la vie quotidienne, résultat de la standardisation du travail industriel par le divertissement, par la consommation d’un succédané d’aventures et de drames. Selon le psychanalyste Erich Fromm (que, d’un point de vue anthropologique, je préfère à Freud) un des mécanismes qui permet d’échapper à l’ennui, à la tristesse et au stress produit par la concurrence entre les individus, consiste à rechercher sans relâche des amusements et des passe-temps les plus divers. Mandel accepte que des pulsions agressives et des passions frustrées rendent possible la popularité des polars, mais qu’elles ne l’expliquent pas. Car cette consommation est un fait historique, elle n’a pas toujours existé. Le meurtre commis par Oreste et Électre sur leur mère Clytemnestre est d’un ordre psychologique tout à fait différent de celui commis dans le roman policier contemporain. Sophocle et Euripide ne visent pas le divertissement mais la catharsis, la purgation des passions produite sur les spectateurs d’une représentation dramatique, par une identification libératrice avec l’événement et les protagonistes. Nous ne vivons plus dans l’antiquité grecque, mais dans le monde désenchanté de la production généralisée des marchandises, avec sa concurrence, ses cycles économiques, etc.

La littérature du crime moderne a connu un développement massif dans les années trente et quarante du siècle passé. Il faut donc se demander quelles pressions sociales nous incitent à jouir aujourd’hui d’un polar? Lire ou visionner la violence semble être une façon innocente de la subir et d’en jouir. Il s’agit donc paradoxalement d’un plus haut degré de civilisation et de progrès. Mais, ajoute Mandel en bon dialecticien, il s’agit en même temps d’une expression contradictoire de cette civilisation. Nous vivons dans une civilisation où les lois du marché s’imposent, une société dans laquelle on obéit aux lois, non par conviction, mais par peur d’être puni. Cette civilisation est née dans la violence et mène vers de nouvelles violences. « A la base de toute grande fortune, il y a un grand crime », écrivait Balzac.

Le polar est un opium du peuple dans le sens que Marx a donné à cette expression: une drogue qui aide à surmonter l’insupportable monotonie quotidienne. Ses premiers consommateurs se trouvaient parmi les classes moyennes menacées par l’incertitude et la prolétarisation, puis parmi les travailleurs des services (enseignement, santé, techniciens, etc.), les couches les plus éduquées de la classe des travailleurs. Son divertissement est totalement passif: l’idéal matériel, ce désir d’une vie protégée, trouve son pendant dans un danger imaginé. Ainsi le roman criminel peut mener à une acceptation de la société quand les conflits entre individus et société sont criminalisé (comme la criminalisation actuelle des mouvements sociaux dans l’offensive libérale), et non pas expliqués comme des résultats d’une condition sociale. Obéissant aux conceptions des religions monothéistes, le polar situe généralement le mal dans l’âme des individus et non dans leur vie sociale. C’est en particulier le cas du roman policier « anglo-saxon ». Quand Miss Marple et Hercule Poirot proclament qu’ils étudient la « nature humaine » il disent en réalité que l’être humain, porteur du pêché originel, est fondamentalement mauvais. Nous avons heureusement des armes : les cellules grises de nos détectives et un appareil policier de qualité. P.D. James et Ruth Rendell par exemple adhèrent à cette anthropologie conservatrice et pessimiste. Le mal, « Evil » avec majuscule en anglais, c’est-à-dire Satan, suffit comme explication, selon un G.W. Bush. La Bible est leur manuel scientifique.

On peut caractériser la littérature populaire comme une « réflexion prosaïque » (c’est-à-dire comme une « littérature sans réflexion ») sur la société bourgeoise. Le crime est une vraie énigme qui ne peut être résolue que par les cellules grises d’un Hercule Poirot, par l’intuition d’un Sam Spade, ou par la force virile d’un superman, si ce n’est pas par les commandos spéciaux des forces armées.

Mais les temps et le polar changent. Dans le « nouveau polar » français (Manchette, Jonquet, Daeninckx) l’individu n’est plus un atome solitaire, mais un produit de relations sociales contradictoires, sans pour autant fournir une excuse au criminel, comme le font certains soi-disant anarchistes. Le succès actuel du polar est sans doute aussi lié au fait que les consommateurs en ont marre de lire les récits narcissiques des états d’âmes des bobos et autres petit-bourgeois. Heureusement qu’il existe toujours des écrivains capables de produire non seulement de véritables histoires, mais des histoires qui contiennent une morale réconfortante mais critique en ces temps de désespoir.

publié également sur le blog du NPA du Tarn

photomontage: Little Shiva