L’un de ses livres — appelant notamment à croiser les traditions communistes et libertaires et à ouvrir un espace critique « divers, multiple, démocratique1 » — fut l’un de nos nombreux points d’appui au moment de lancer Ballast, il y a bientôt deux ans de cela. Nous retrouvons Olivier Besancenot dans un bar non loin du bureau de Poste qui l’emploie — la télévision chante du Claude François et deux ou trois clients discutent de Renaud devant une bière ou un café. Nous avions évoqué l’idée d’un entretien de fond, loin des débats dictés par l’actualité médiatique, en nous croisant, par hasard, lors d’un rassemblement Nuit Debout au printemps dernier : voici chose faite. De l’arrogance militante à la violence révolutionnaire, de l’appareil d’État à Malcolm X, des albums Astérix aux usines automobiles : échange fleuve avec l’auteur de neuf ouvrages, depuis 2002.

Quelle est la question la plus lassante qu’on vous pose en interview ?

Quelle est la question la plus lassante qu’on vous pose en interview ?

(il réfléchit) « Pourquoi vous n’êtes pas candidat ? » C’est une question médiatique récurrente. Ma réponse ne rentre pas dans leurs cases et n’est pas raccord avec leur grille de lecture.

Vous refusez de vous considérer comme un intellectuel tout en publiant régulièrement des essais : qu’est-ce qu’un intellectuel ?

Ce serait prétentieux de dire que je le suis : je n’en ai pas la stature, et pas le bagage culturel suffisant. Je suis un militant qui essaie d’avoir accès au monde des idées. C’est une question de sens : d’où on part ? où on va ? J’apprends encore beaucoup. Et j’aime apprendre. Écrire, c’est l’occasion de concentrer ses idées, de cogiter, de poser son esprit. C’est aussi, chez moi, un effort volontariste car l’univers des idées n’est pas mon milieu naturel. Je suis entré dans le militantisme poussé par la volonté d’agir sur le monde, plus que de le penser. Mais j’ai toujours été admiratif de la complémentarité d’action et de réflexion d’un Daniel Bensaïd, par exemple — qu’on a présenté, à juste titre, comme un « intellectuel militant ». Il était un militant très engagé et un intellectuel brillant, dont la pensée nous fait cruellement défaut aujourd’hui. Il possédait des connaissances tout terrain et un style incomparable, tellement plaisant à lire. Je le dis sans flagornerie, j’aime le lire et le relire… Quelle plume !

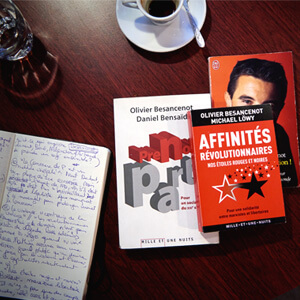

Vous aviez coécrit Prenez parti pour un socialisme du XXIe siècle, avec lui. Et deux ouvrages avec le philosophe Michael Löwy : sur le Che et le marxisme libertaire. Comment se passe une collaboration de ce genre ?

« Un plateau de télé n’est pas un lieu neutre. Il est très marqué par les rapports de domination. »

Une collaboration stimulante et très ordonnée ! (il sourit) On se partage un plan puis chacun écrit ses parties. Il faut que ça soit parfaitement égalitaire, pratiquement au signe près ! Michael y tient beaucoup. On s’échange ensuite nos textes, on en discute à nouveau, puis on valide nos chapitres respectifs après avoir échangé sur nos points d’accord et de désaccord. On valide même certaines divergences en partant du fait que ce que nous avons en commun est plus fort que le reste. C’est un enrichissement mutuel. Notre rencontre date d’une réunion publique, que je lui avais demandé d’animer à la fac de Nanterre, sur Che Guevara. À l’occasion du trentième anniversaire de sa mort. Vous le connaissez, Michael est particulièrement humble ; il se demandait si sa participation était vraiment utile… L’amphi était bondé et son discours a été extraordinaire. Un des points communs entre Michael Löwy et Daniel Bensaïd vient de leur grande capacité à parler comme ils écrivent, et inversement. Moi, je parle… Ou j’écris. Et je parle mal. (rires)

Mais cette parole « orale » que vous avez, très franche, parfois familière, c’est aussi votre marque de fabrique, non ?

Non, j’aimerais la corriger ! Parler « correctement », plus posément. Je ne réfléchis pas du tout en termes de stratégie ni de communication, en me disait que je serais ainsi plus « audible » pour un « certain public ». Vraiment pas. Je me raccroche seulement à ma façon de parler pour ne pas perdre le fil de ce que je veux dire. Un plateau de télé n’est pas un lieu neutre. Il est très marqué par les rapports de domination. C’est un lieu d’apparence démocratique, mais qui est en réalité très codé, très restreint pour le débat d’idées. Il est conçu de telle façon que les anonymes s’y sentent mal à l’aise pour s’exprimer. Y aller, c’est se faire violence. Je m’y rends pour faire passer un message car je me sens mandaté par mon camp politique. Peut-être que je compense alors, en parlant à la télévision comme j’ai appris à parler en militant, c’est-à-dire en Assemblée générale, au lycée, à la fac, à la Poste…

Aujourd’hui encore, vous vous faites violence pour y aller ?

Oui, ce n’est jamais une partie de plaisir. Mais pas de quoi faire pleurer pour autant : ce n’est rien comparé aux autres rapports de domination. Mais le plateau télé est un lieu qui reproduit ces rapports, un lieu de domination à part entière qui mériterait d’être réfléchi sous cet angle. Le lieu par excellence qui permet au politicien de déstabiliser un exploité ou un opprimé, en le faisant bégayer, alors qu’il s’agit d’évoquer sa vie quotidienne — cas d’école, pourtant, pour le politicien, puisque lui ne la vit pas ! Il va néanmoins se sentir plus légitime que nous pour le faire. Pourquoi ? La société nous pousse à penser que nous sommes illégitimes à parler de nous-mêmes et de notre propre sort de façon générale : ce travers est décuplé sur un plateau. La télévision est peut-être l’expression ultime de cette chaîne de domination.

(Par Cyrille Choupas, pour Ballast)

On a une colle pour vous. Ça fait deux ans qu’on existe et qu’on tourne autour : la vérité — disons, ici, la justice, le partage — est historiquement minoritaire, mais tout changement profond de société doit passer par la majorité. Comment résout-on cette tension ?

C’est l’exercice démocratique concret qui peut dénouer cette tension. La pratique démocratique grandeur nature. Lorsque, à un moment donné, une partie significative du peuple se révèle enfin à elle-même. L’enjeu est de réinventer un nouveau projet d’émancipation, mais on n’y arrivera jamais en vase clos : aucun parti, aucune organisation, aucune revue, aucun mouvement social ne peut prétendre accomplir, seul, ce travail colossal. Ce projet implique que la majorité décide par et pour elle-même. Nous avons été privés de ce choix jusqu’alors. Dans l’histoire récente, nous n’avons connu que deux types de sociétés, toutes privatives : le capitalisme, où une poignée d’actionnaires décide pour tous et de tout, et la société « socialiste » bureaucratique, dans laquelle une minorité d’apparatchiks s’est accaparée le pouvoir. Le seul ordre social que nous n’avons pas encore réussi à construire est celui où la majorité décide vraiment. Je ne connais pas le nom qui qualifie le mieux cette société à bâtir : communiste ? socialiste ? écosocialiste ? autogestion libertaire ? démocratie réelle ? Ou un terme que personne n’a encore en tête ? La pratique seule nous permettra de trouver les bonnes combinaisons. C’est l’Événement qui créera les conditions de ce basculement, c’est-à-dire l’irruption consciente des classes opprimées sur le devant de la scène politique. À cet instant, les idées minoritaires iront à la conquête de la majorité. Ce qui ne signifie pas une forme de subordination : la « minorité-qui-a-raison » n’instruit pas la majorité ; il s’agit alors d’une convergence concrète.

La vérité serait donc latente au sein de la majorité ?

« Les militants ne forment pas une espèce à part, celle de ceux

qui auraient tout compriset qui serait confrontée à l’inertie d’une masse moutonnière. »

C’est ça. Pardonnez-moi, je vais verser dans l’orthodoxie : Trotsky disait que le point commun qui relie l’ambiance d’un bureau, d’une usine, d’un atelier, ou même d’un lycée, est l’existence systématique d’une minorité de réfractaires d’un côté, et d’une minorité résignée de l’autre — entre les deux, il y a la masse, qui peut basculer dans un camp comme dans l’autre. Chaque militant connaît cette situation et cette perspective éventuelle. Quel militant n’a pas été confronté à un collègue de travail qui ne prend traditionnellement jamais le tract et qui, un jour, en pleine grève, va bluffer l’assistance en grimpant sur une table pour prendre la parole ? Les militants ne forment donc pas une espèce à part, celle de ceux « qui auraient tout compris » et qui serait confrontée à l’inertie d’une masse moutonnière et docile. C’est essentiel de casser cette vision.

Vous parlez de plus en plus du philosophe Jacques Rancière, ces derniers temps…

Oui, précisément. J’ai aimé découvrir ses travaux. Son livre Et tant pis pour les gens fatigués ! m’avait donné envie d’aller plus loin. J’ai ensuite lu Le Maître ignorant, dans lequel Rancière reprend la proposition du pédagogue Jacotot : partir de l’égalité présupposée des compétences intellectuelles de chacun plutôt que l’inégalité communément admise en la matière. Il est vrai qu’en termes d’éducation, il est tentant de se baser sur le postulat de l’inégalité des « chances » : on veut donner un maximum de moyens aux couches populaires, les plus dominées et démunies, afin de compenser les inégalités sociales. Tout en dénonçant les inégalités sociales criantes, Jacques Rancière suggère de persister à partir du potentiel égalitaire des compétences intellectuelles de chacun. Nous abritons tous des savoirs, des savoir-faire et des dispositions, qui sont le plus souvent en sommeil en chacun de nous. Reste à trouver le moyen de les révéler à soi ! J’avoue ne pas savoir la portée de cette proposition dans le domaine des sciences de l’éducation. En revanche, appliquée au militantisme et à la politique, cette inversion fondamentale est subversive. Elle invite toute la gauche radicale — nous inclus — à faire la révolution copernicienne qui s’impose. L’action militante doit sortir du rapport professoral. Transposer le schéma qui oppose les « savants » aux « non-savants » aboutit, par exemple, au fait que les organisations se fixent comme objectif d’expliquer aux opprimés pourquoi ils le sont. En réalité, les exploités n’ont besoin de personne pour savoir comment et pourquoi ils sont exploités ! Cette extériorité sociale et politique fait le lit des bureaucraties de demain : les minorités savantes s’approprient l’expertise avant de s’accaparer l’élan émancipateur. C’est une question stratégique majeure et les travaux de Rancière sont, ici, essentiels.

Pourquoi, dès vos débuts de militant, n’avez-vous jamais été tenté par cette autre vision de l’émancipation qui consiste à créer des micro-sociétés, des « oasis », des zones en marge d’une majorité qu’il faudrait ignorer ou fuir, tant elle consent à la domination ?

« L’attitude hautaine des mouvances d’extrême gauche qui pensent que les gens ne pigent rien ne m’a jamais parlé. »

C’est vrai que ça ne m’a jamais trop tenté… Au-delà de ma formation politique, ça doit provenir de ma préférence pour les affinités humaines, je crois. J’ai tendance à apprécier les gens, même avec leur travers ; j’aime discuter avec eux. L’attitude hautaine des mouvances d’extrême gauche qui pensent que les gens ne pigent rien ne m’a jamais parlé. Je l’analyse comme le fruit du rapport de force, de l’air du temps… Je peux comprendre qu’on soit tenté de renoncer au combat pour une émancipation majoritaire dans un monde qui ne semble pas réceptif à ce message, surtout dans la période de reflux que nous traversons. Ça peut paraître épuisant. Mais une question de fond se niche derrière ce choix : si tu n’optes que pour les replis minoritaires, tu renonces à la force collective du plus grand nombre et, surtout, tu feins d’ignorer le bilan politique du XXesiècle — qui pèse sur les épaules de tous les anticapitalistes. Si le mouvement ouvrier ne fait plus rêver et si les nouvelles générations ne croient plus à la crédibilité d’un modèle alternatif au capitalisme, c’est parce qu’anticapitalisme et démocratie semblent irrémédiablement incompatibles. Il est donc nécessaire, plus que jamais, de se confronter à la majorité telle qu’elle est.

(Par Cyrille Choupas, pour Ballast)

En 2003, vous aviez publié l’ouvrage Révolution ! Et vous continuez de vous présenter comme un « révolutionnaire ». En opposition, on l’imagine, à « réformiste ». Que dit encore à notre époque cette très ancienne querelle ?

Les points de clivages évoluent bien sûr au fil du temps. La fracture réforme/révolution n’est plus, comme autrefois, celle qui opposait les sociaux-démocrates traditionnels aux révolutionnaires. Les gouvernements prétendument « sociaux-libéraux » d’aujourd’hui ne sont même plus réformistes : des libéraux comme les autres… Mais la tentation réformiste subsiste, y compris au sein d’une partie de la gauche radicale ! Il s’agit d’une discussion stratégique incontournable et nécessaire. Comment appliquer notre programme face à la minorité sociale qui possède les richesses, cette minorité dont l’Histoire nous dit à quel point elle ne se laisse pas déposséder facilement ? Certains disent régler cette question en proclamant « Votez pour nous, on ne va pas vous trahir, cette fois ». Ça revient à proposer de reconstituer l’ancienne gauche. Ça ne m’intéresse pas. Je veux en construire une autre, bâtir une nouvelle représentation politique, radicalement différente, dont le programme remette en cause les fondements d’un système qui exploite, opprime, oppresse. Ce clivage, d’apparence très théorique, renvoie aussi à une pratique concrète — notamment dans nos relations avec l’appareil d’État. Le mouvement contre la loi Travail et Nuit Debout en sont une illustration récente : notre approche de la répression policière découle de ces analyses. Faut-il assumer notre indépendance collective vis-à-vis de l’État pour assurer le bon déroulé des manifestations ou bien s’en remettre à la Préfecture pour le faire ? Je ne pense pas qu’il suffise de donner les clés de l’appareil d’État à quelqu’un de « bon » pour que la nature de cet appareil change réellement. Le véritable changement ne porte pas le nom d’un futur président. Il ne se résume pas à la promotion des qualités d’une équipe gouvernementale alternative. Ce sont les règles du jeu qu’il faut changer, pas les pions. Il s’agit, pour reprendre la formule aux intonations libertaires de Marx consacrée à la Commune de Paris, d’inventer dans les faits « la forme politique enfin trouvée » de l’émancipation, celle qui implique le dépérissement de l’appareil d’État.

Ce que vous écrivez dans l’un de vos livres : l’État comme « instrument de la domination ». Vous avancez que « la société sans État n’en reste pas moins la seule garantie possible de la libération définitive de l’humanité ».

« Faut-il assumer notre indépendance collective vis-à-vis de l’État pour assurer le bon déroulé des manifestations ou bien s’en remettre à la Préfecture pour le faire ? »

Oui, on doit se débarrasser de l’appareil bureaucratique et militaire. L’occasion de se rappeler que notre adversaire n’est pas que le Capital, mais aussi l’État qui nous étouffe.

Avant la révolution bolchevik, Lénine appelait, avec des airs presque anarchistes, à fiche en l’air l’État : il l’a pris puis n’a fait que renforcer son pouvoir. Peut-on vraiment, encore, imaginer la destruction totale de cet appareil ?

Sur la base des expériences concrètes, oui. La Commune, les Soviets des premiers temps, l’Espagne de 1936, les expériences autogestionnaires des années 1970, le zapatisme… Toutes les tentatives pratiques du dépérissement étatique m’intéressent. Compte tenu des mutations tragiques et sanglantes de nombreuses tentatives d’émancipation par le passé, les anticapitalistes sont condamnés à se concentrer sur ce qui a pu rendre possible l’avènement des contre-révolutions bureaucratiques durant les révolutions. Et elles arrivent très vite ! Elles les suivent comme une ombre qui traque une proie. Ce dilemme politique, que recouvre toute amorce démocratique réelle, est une réalité cruelle : il faut s’y confronter, s’y préparer pour étouffer le monstre bureaucratique et l’empêcher, par avance, de prendre le contrôle des mouvements émancipateurs. Au fond, il existe deux façons de renoncer à ce combat : le réformisme (on vote pour un candidat qui ne touchera jamais à la structure du pouvoir) ou le repli minoritaire (le monde politique est tellement sale — et il l’est — qu’il faut renoncer au pouvoir et le laisser, de fait, aux mains des mêmes). Prendre le pouvoir sans se faire prendre par le pouvoir, voilà l’hypothèse stratégique sur laquelle il faut plancher. Ne serait-ce qu’à Nuit Debout, à une moindre échelle, ce type de problématique s’est posé — et vous le savez bien. L’Assemblée générale doit-elle décider de tout, évitant ainsi les récupérations ? Mais si la démocratie meurt au sortir de l’AG et que tu t’interdis toute forme de délégation, même contrôlée, le vide politique crée est occupé par d’autres : en l’absence d’un système pensé et assumé qui permet de désigner des mandataires contrôlables et révocables, des représentants autoproclamés se chargeront de parler au nom d’un mouvement muet. Il faudrait décider à la base le maximum de choses possibles, tout ce qui peut l’être, en acceptant de déléguer à une échelle supérieure uniquement ce qui doit l’être. Et en s’assurant que cette délégation soit contrôlable et révocable par la base à tout instant. Nuit Debout n’est pas parvenu à résoudre ce genre d’équation.

Vous écriviez dans une préface à un livre du libertaire Élisée Reclus que qui refuse le pouvoir se retrouve instrumentalisé par lui. Ce n’est donc pas un gros mot, « pouvoir » ?

Pas un gros mot, mais un obstacle stratégique incontournable. Le pouvoir enivre et rend dingue : à ce niveau, je fais volontiers mienne une bonne partie des analyses anarchistes. Et pas seulement au sein des fonctions institutionnelles : allez dans une tête de cortège de la gauche radicale… Ça joue des coudes ! (rires) La question du pouvoir donne des vertiges très rapidement — et je m’étonne que nous n’en parlions, finalement, pas plus que ça. Au NPA, nous avons des mesures qui nous tiennent à cœur pour déprofessionnaliser la politique : la révocabilité des élus, l’interdiction du cumul des mandats, leur rotation et le plafonnement de la rémunération des élus. On pourrait tous mener cette bataille collective, converger sur cette base-là.

Vous n’évoquez jamais la République. Le mot est trop usé, trop sali ?

« Les invocations républicaines ne me font pas frémir. Je n’ai pas d’affects pour elles. Et je vois ce qu’elles comportent bien souvent, y compris à gauche. »

Quand je pense à « République », j’ai, aussitôt, son histoire cachée, sa face ténébreuse, qui me vient à l’esprit : la domination de classe, le colonialisme, les guerres et les massacres perpétrés en son nom. Mais je n’en fais pas une théorie car je sais que je suis le premier à me revendiquer de mots également dénaturés, à commencer par le communisme… Simplement, les invocations républicaines ne me font pas frémir. Je n’ai pas d’affects pour elles. Et je vois ce qu’elles comportent bien souvent, y compris à gauche : elles ramènent inlassablement à la question nationale et son « récit ». Voyez Jean-Luc Mélenchon. Se convertir au « récit national » est un piège intellectuel, une imposture périlleuse. Combien d’épisodes, tragiques ou héroïques, du mouvement ouvrier témoignent du fait que l’écriture de ce récit sort de la plume des vainqueurs de l’Histoire ?

(Par Cyrille Choupas, pour Ballast)

Et quid d’un contre-récit, d’une histoire populaire d’un pays ?

Ce serait celle des vaincus — qui n’ont pas dit leur dernier mot. D’emblée, il n’est plus question du récit de la Nation, où l’opprimé finit par croire que ses défaites deviennent des victoires ! Il s’agirait du récit de ceux qui se sont battus et donnent envie de le faire à nouveau, de la Commune de Paris à Mai 68, en passant par 1936, la résistance au nazisme, puis les porteurs de valises pour l’indépendance de l’Algérie . Ce n’est pas le récit des Versaillais, du patronat de 1936 qui disait : « Mieux vaut Hitler que le Front populaire », ni celui de Pétain ou de l’OAS. Ce n’est pas la même histoire.

Daniel Bensaïd rejetait la République, mais pas la République sociale.

« La société pour laquelle je me bats ne rime pas avec la fin de la politique. Au contraire. »

Et on en parlait souvent ! Il aimait déterrer les travaux de Marx, et la République du travail en faisait partie. Je n’ai donc vraiment rien contre ceux qui veulent investir cette notion d’un sens autre et d’une portée originelle. Par exemple, dans un registre différent, je pense que Frédéric Lordon s’essaie à ça aussi. Je suis donc très gourmand du type d’échanges que ça peut susciter. Avec des entrées en matière qui ne sont pas les mêmes, nous pouvons avoir de grandes convergences de vue et de pratiques. Mais aussi des divergences : j’ai lu Imperium et c’est vrai que je ne le suis pas sur l’État ou la Nation, même lorsqu’il nous renvoie avec brio à certains angles morts de notre pensée politique. Il y a tellement d’autres termes et d’autres notions subversives qui sont en friche et qu’il faudrait revisiter : « démocratie », « émancipation », « égalité »…

Le commandant Marcos préférait se présenter comme un « rebelle social » plutôt que comme un révolutionnaire, car il ne voulait pas de l’État…

Une génération anticapitaliste entière a voulu prendre ses distances avec le pouvoir. Une façon de se prémunir du mal légué par les expériences « socialistes » du XXe siècle. Mais, dans la pratique, les zapatistes eux-mêmes ont créé une forme de pouvoir. Ils ne s’en cachent pas. Et ils savent que l’autarcie n’est ni possible, ni souhaitable. Il faut composer avec le monde qui nous entoure. On ne peut pas vivre en vase clos. À l’échelle de l’humanité qui vit sur le globe, tu ne peux pas tout régler localement. Il y a des régions plus ou moins bien loties, qui ont plus ou moins de richesses naturelles : si, au nom de la démocratie, tu décrètes qu’il ne faut décider que localement, ça revient à admettre que ceux qui vivent dans les régions naturellement riches vivront mieux que les autres. Comment coordonner, fédérer, mettre en commun ? Il existe des questions sans réponses. La société pour laquelle je me bats ne rime pas avec la fin de la politique. Au contraire. Elle n’est pas la simple « administration des choses ». Il y aura des discordes dans cette société, des choix à opérer, ne serait-ce que sur la transition énergétique, par exemple. Comment concilier le mandat impératif, issu de la délibération majoritaire, et l’expression des minorités en désaccord ? J’y réfléchis beaucoup.

Vous assumez très souvent de n’avoir pas réponse à tout, de ne pas être en mesure de fournir un système « clés en main ». Cette humilité est-elle le plus souvent perçue comme une saine franchise ou de l’amateurisme ?

Les deux. On peut nous remercier d’assumer notre part légitime de doute et nous reprocher le fait de ne pas avoir un projet suffisamment carré à proposer. « Dites-nous comment ça va fonctionner demain ! » J’aime bien retourner la question. Lundi dernier, lors d’une réunion à Poitiers, on m’a demandé ce que j’avais à « offrir »… J’ai répondu : « Pas grand-chose ou alors on a tous à s’offrir mutuellement. » Il faut évoluer dans cet entre-deux. Je ne vois pas d’autre espace possible : ceux qui arrivent avec des solutions toutes faites ne peuvent plus nous convaincre. Peut-être que lors des radicalisations politiques éphémères, tu peux cultiver l’idée que ton courant a raison sur tout, auprès des jeunes notamment — mais cela ne dure qu’un temps….

On sent, à vous parler, que vous n’êtes pas un fétichiste des mots, un sectaire.

« S’asseoir autour d’une table, on l’a fait, on le fait et on le fera ; mais rien ne sortira durablement de cette manière. »

Avec des mots différents, on peut souvent dire la même chose. Il faut se prémunir du sectarisme comme de l’opportunisme ! Des raccourcis, comme des mécanos politiques et autres manœuvres à trois bandes… La question, c’est comment abattre les cloisons de verre qui séparent des personnes qui militent séparément, mais arrivent sensiblement aux mêmes conclusions ?

On entend sans cesse : « Pourquoi Besancenot, Bové, Arthaud, Mélenchon, Autain et Laurent ne prennent-ils pas un café ensemble pour proposer une piste unitaire ? » Mais on sait bien que ça ne marche jamais comme ça…

Le café, pas de souci. Mais un accord par le haut, c’est mort. Ça ne pourra arriver que par le bas. S’asseoir autour d’une table, on l’a fait, on le fait et on le fera ; mais rien ne sortira durablement de cette manière. Nos divergences politiques ne pourront être surmontées qu’à chaud. Pour les sublimer, il faudra une force contraignante : la pression du bas, de la force militante politique, syndicale et associative, qui, lassée de se sentir orpheline d’un outil qui la représente, aura décidé de se lancer à l’assaut de la politique. On sera plus nombreux autour de la table ; il faudra plus de cafés, c’est tout… (rires)

(Par Cyrille Choupas, pour Ballast)

Nous nous étions croisés à Nuit Debout et vous nous disiez presque que vous étiez contents que les drapeaux, NPA compris, soient écartés de la place de la République !

Oui, car les militants des partis étaient les bienvenus. Sauf à y aller drapeau déployé, ou pour faire son marché, ce qui n’est pas très élégant et en dit déjà beaucoup sur ton projet de société !

Vous dites souvent que la présidentielle vous place face à une contradiction. Pourquoi ne pas rejoindre les positions d’un Alain Badiou, qui la boycotte complètement ? Pourquoi consentir, in fine, à ce cadre ?

« Le retour du type accoudé au bar, de l’employé de bureau, de l’ouvrier d’atelier, du radié des listes de Pôle emploi, de l’artisan, du commerçant, tu ne l’as pas de la même manière le reste du temps. »

À cause de notre ambition majoritaire. Les élections présidentielles sont une contradiction, oui, mais on doit composer avec les échéances telles qu’elles existent en temps et en heure. En l’absence d’une grande irruption sociale qui conduit des millions de personnes à se politiser, c’est l’un des rares moments où une multitude de gens peuvent chercher à penser par eux-mêmes. C’est l’un des rares moments, aussi, où des courants minoritaires ont l’occasion de prendre la mesure de la perception populaire quant à leurs propositions. Si tu prétends que ton projet de société est calibré pour la majorité, refuser le retour du réel est une curieuse conception des choses… Le retour du type accoudé au bar, de l’employé de bureau, de l’ouvrier d’atelier, du radié des listes de Pôle emploi, de l’artisan, du commerçant, tu ne l’as pas de la même manière le reste du temps. Et c’est un retour important, quand tu aspires à l’émancipation collective. Mais, évidemment, que ce n’est pas notre terrain de prédilection. Nous nous présentons à une fonction que nous proposons d’abolir. C’est un peu étrange…

Passer derrière le rideau de l’isoloir, ça vous laisse quel sentiment ?

Tranquille. Ni malaise ni enthousiasme particulier. J’entends les critiques constructives de Rancière à propos des présidentielles (nous nous sommes rendus prisonniers d’un agenda politique qui n’est pas le nôtre, et nous faisons ainsi obstacle à l’unification des forces anticapitalistes en jouant trop le jeu des mots d’ordre de la Ve République), mais beaucoup moins les appels au boycott de Badiou. Nous entrons sans remords dans cette campagne, malgré les contradictions dont nous avons parlé. Ça participe à faire vivre notre projet. On en vient aussi à la question des intellectuels et de leur rapport à la pratique politique. Philippe Poutou a parlé souvent dans ces meetings à ce propos du départ de Finkielkraut lors de Nuit Debout (qui, soit dit en passant, a pu passer bien plus de temps à écouter l’AG que nous ne le pourrions jamais dans une quelconque AG d’actionnaires). Il souligne à juste titre la solidarité troublante de certains intellectuels entre eux et de leurs réflexes corporatistes. Jusqu’à Onfray, qui s’est offusqué de cela sur le mode « On ne fait pas ça à des philosophes ! ». Ce que ces intellectuels ne supportent pas, c’est le fait que des gens puissent se réunir sur une place pour penser sans faire nécessairement appel à leur expertise. Ça les rend malades.

Vous écrivez dans un de vos livres que les révolutionnaires « n’ont pas besoin » de la violence pour défendre leurs idées. Est-ce pour rassurer ou pensez-vous vraiment qu’on puisse en faire l’économie ? Voyez le syndicaliste Xavier Mathieu qui assume, à heure de grande écoute, que nous n’aurons pas d’autres choix que la violence tant les puissants ne redoutent plus rien d’autre…

« Finkielkraut a pu passer bien plus de temps à écouter l’AG que nous ne le pourrions jamais dans une quelconque AG d’actionnaires. »

Xavier est mon pote. Au-delà des paroles, qu’est ce que cela implique dans les faits ? Les journalistes et les politiciens cherchent toujours à nous piéger sur cette question. Alors que les gouvernants, eux, pratiquent la violence bien plus que nous. La violence, dans le cadre émancipateur que nous posons, ne peut s’entendre qu’en termes d’autodéfense et d’autoprotection. Plus la minorité privilégiée s’opposera par la violence à l’émancipation collective, plus nous serons amenés à répondre à cette violence par la violence. C’est important de poser le problème comme ça. Aucun politicien, même bourgeois, ne pourrait nier, s’il est un gaulliste sincère, par exemple, qu’il conteste la légitimité de la prise des armes, en tout temps et en tous lieux — ne serait-ce qu’en souvenir du combat contre l’occupant nazi. Tout dépend donc du contexte et de l’époque. Et nous, révolutionnaires, avons nos propres bilans à faire. Par nature, la violence n’est jamais anodine. Elle porte en elle sa propre dynamique. On sait lorsqu’elle commence, mais jamais quand ni comment elle se termine. Par le pouvoir qu’elle détient, la violence révolutionnaire couve dans ses flancs le risque bureaucratique. En ce moment, par exemple, je me penche à nouveau sur la révolution russe : si on peut admettre que la Tchéka [police politique soviétique, ndlr] a été créée initialement pour des raisons objectivement imparables (s’opposer aux contre-révolutionnaires armés), force est de constater qu’elle en venue très vite à acquérir son propre pouvoir, indépendamment de celui des Soviets. Quand ce dernier décrète l’abolition de la peine de mort en 1920, la Tchéka s’empresse de fusiller tous les otages en deux jours… Moins éloigné dans le temps : les mouvements de lutte armée des années 1970 ont tous été confrontés aux risques intrinsèques que colporte tout appareil militaire. L’action militaire ne supporte pas le temps long de la délibération collective. Elle s’autonomise vite.

Ce que disait le Che : pas de démocratie dans l’organisation de la guérilla.

Oui ! Créer des rapports militarisés sans hiérarchie est extrêmement complexe. Le temps des armes n’est plus celui des AG et des débats contradictoires. Personne ne peut ignorer ce péril. Même ceux qui, par « esthétisme », prétendent faire l’éloge de la violence en soi. Parler fort, jouer les chauds, tout le monde sait le faire. Aboyer aussi. Mais quand on mord, il est préférable de savoir ce qu’on fait.

(Par Cyrille Choupas, pour Ballast)

Vous avez écrit que le trotskysme n’était pas, à vos yeux, une mémoire religieuse, mais « fonctionnelle » : c’est-à-dire ?

Certains ont dit, lorsque j’ai expliqué que je ne me définissais pas particulièrement comme « trotskyste », que je faisais de la comm’. La bonne blague ! Je viens d’une organisation trotskyste, la Ligue communiste révolutionaire ; c’est mon histoire et mon patrimoine, je l’assume. J’en garde beaucoup de choses, dont mon attache viscérale à la lutte contre la bureaucratie et pour l’internationalisme. Mais je me définis avant tout comme « militant révolutionnaire ». Car je crois, encore une fois, qu’aucun corpus défini (libertaire, guévariste, trotskyste…) ne peut prétendre avoir eu raison à lui seul contre tous les autres. Ceux qui croient cela peuvent vivre ainsi pour plusieurs siècles… Sauf qu’on n’a pas des siècles devant nous et que j’ai envie que le changement de société arrive avant, et pour de bon : ce n’est pas pour m’occuper l’esprit que je milite. Par ailleurs, une piqûre d’internationalisme ne ferait de mal à personne à gauche — même dans la gauche radicale. Une bonne dose, même. L’internationalisme n’est jamais spontané et nous assistons à une grande régression.

L’idée qu’il faudrait dire et penser l’internationalisme comme un « inter-nationalisme », c’est-à-dire coopération des nations entre elles et non dépassement de celles-ci, s’implante de plus en plus dans nos espaces. N’auriez-vous rien compris à ce concept ?

« L’internationalisme n’est jamais spontané et nous assistons à une grande régression. »

J’ai bien compris le sens du trait d’union, justement ! (rires) Je veux bien qu’on discute de tout, mais partons alors sur un pied d’égalité : si les internationalistes doivent faire le ménage dans leurs idées, les inter-nationalistes aussi. Qui pourrait oublier comment fut rapide le chemin qui a mené le mouvement ouvrier de l’internationalisme à l’inter-nationalisme, pour finir, en bout de course, au nationalisme tout court ? Si on se souvient ne serait-ce que de l’épisode de la Première Guerre mondiale, durant lequel toute la social-démocratie, le mouvement syndical, la CGT, et même des libertaires comme Kropotkine, ont basculé en un éclair dans le camp de l’Union sacrée au nom de l’in-ter-na-tio-na-lisme, on se dit que mieux vaut bien réfléchir avant de s’obstiner à vouloir charcuter de jolis mots… Je ne fais pas de fixette, sincèrement, mais je pressens un grand danger. Il y a quelque temps seulement, dans nos discussions avec la direction du Parti de gauche sur le thème des frontières, du souverainisme et de la Nation, les camarades nous expliquaient que tout ceci se bornait aux questions économiques et à un protectionnisme bénéfique aux travailleurs, un protectionnisme qui, articulé à toutes les classes ouvrières du monde, allait tirer tout le monde vers le haut. Malgré leurs promesses, nous en arrivons désormais aux bafouillages sur les questions migratoires, sur les travailleurs détachés (avec ou sans guillemets) et sur la liberté d’installation… Alors, à tout prendre, je préfère mon coup de Tipp-Ex sur le trait d’union ! Je préfère assumer qu’il existe encore, en France, des internationalistes décomplexés. À moins de raisonner en termes d’impasse, c’est-à-dire de conclure que le Capital a gagné la bataille des frontières. De lui laisser ce monopole. De lui laisser le monde. Il est faux de croire qu’on peut échapper au règne du Capital en revenant à la frontière. On doit tout se dire et je serais vraiment friand d’une vraie table ronde sur le sujet. Sans noms d’oiseaux. Je vois bien, depuis quelque temps, les tacles et les allusions à notre endroit… Arrêtons les allusions et débattons clairement des choses.

Vous êtes en effet considéré comme une sorte de figure emblématique, à gauche, de cette forme d’internationalisme…

Heureusement, je suis loin d’être le seul ! La mobilisation contre la loi Travail s’est immédiatement placée dans une perspective internationaliste. Sans nota bene et autres traits d’union. Il y a spontanément eu des Nuits Debout partout dans le monde. Discutons donc. Est-ce que quelqu’un dans la gauche radicale pense réellement que le protectionnisme peut être efficace pour la classe exploitée ? Allons-y, et dans le détail. Qu’on m’explique comment on fabrique une voiture 100 % française aujourd’hui ? En ne jurant que par Renault contrée les autres marques, on fait du protectionnisme ? Un véhicule Renault, en France, c’est désormais un puzzle qui provient du monde entier. Et PSA ? Les capitaux français seraient-ils moins avides de profits, moins friands en plus-value ? Les capitalistes français moins exploiteurs ? Discutons de la question nationale, en elle-même. Pourquoi les partisans de son retour en force dans le débat stratégique ont tant de difficultés à admettre la distinction que ce sujet pose, selon qu’il s’agisse d’un pays en situation de domination dans le monde capitaliste ou dans un pays dominé ? Quand la Troïka déboule avec l’armée et les policiers, en Grèce, pour faire le tour des ministères, la domination est évidente. Mais la France n’est pas la Grèce. Même si nous sommes derrière l’Allemagne, l’État et le capital français sont aux manettes de l’Union européenne. Le capitalisme français est une réalité mondiale. La Françafrique également. Vous pouvez vraiment parler « questions nationales » sans mettre tout ceci sur la table ? Vraiment ?

« Regardez avec quelle intelligence des Antillais, héritiers de processus de domination sanglants et autrement plus barbares, comme l’esclavage, pensent la question de l’identité. »

Regardez avec quelle intelligence des Antillais, héritiers de processus de domination sanglants et autrement plus barbares, comme l’esclavage, pensent la question de l’identité : la négritude puis la créolité, avec des auteurs comme Glissant ou Chamoiseau. Relisez leurs mises en garde contre les identités fixes. Leurs appels à une « identité-relation », apte à trouver l’équilibre nécessaire entre le particulier et l’universel. Forts de leurs parcours historiques et du poids de leurs souffrances, ils en seraient arrivés à ce type de conclusions pendant que nos organisations, en France, à gauche — mais sociologiquement assez marquées et peu diversifiées —, en seraient à réhabiliter des traits d’union lourds de conséquences ? Oui, défendre la liberté d’installation a un coût politique : je le connais bien. Quand tu as accès au grand public et que tu te montres favorable à la régularisation de tous les sans-papiers, le mec au coin de la rue va te dire : « Bien, OK sur ce que tu dis sur les riches, mais les immigrés, j’en veux pas, moi… » Je lui réponds qu’avec le NPA, c’est un paquet commun, un forfait avec abonnement, un package comme à La Poste. (rires)

(Par Cyrille Choupas, pour Ballast)

On avait interviewé Razmig Keucheyan, du mouvement Ensemble. Il nous disait que la politique devait toujours partir du « sens commun », de ce que la masse populaire pense à un instant T. À quel moment ce souci, stratégique et logique, bascule-t-il dans le cynisme, la compromission ?

Je suis favorable aux causes communes, mais plus réservé sur la théorisation du sens commun. Dans Podemos, par exemple, une partie de la direction, inspirée par des théoriciens populistes d’Amérique latine, dit qu’il faut miser sur un point de référence et déclarer le reste secondaire. Je n’y adhère pas. Dès lors que des processus de causes communes se mettent en branle, tout se met en commun : il aurait fallu, durant Nuit Debout, interdire de parler d’autre chose que de la loi Travail ? Et la Palestine ? Le droit des femmes ? L’économie politique ? L’écologie ? La cause animale ? Il aurait fallu ne garder qu’une seule commission place de la République ? Dès lors qu’on parle d’une maison des causes communes, chacun vient avec sa pierre à l’édifice et entend faire partager son combat. Quoi de plus logique ! La question devient donc celle de la convergence, qui n’est pas l’uniformisation qui arrondit les angles. Ça ne revient pas non plus à épouser l’air du temps. Autrement, si on s’en tient à l’internationalisme, il ne s’agirait plus seulement de mettre cet aspect de côté, par « souci du sens commun », mais nous serions amenés à parler comme la droite… Il en va de même pour l’identité. Plutôt que de discuter, à gauche, de l’identité sur la base des albums d’Astérix, parlons de Glissant. Chacun peut venir avec ses albums et on les confrontera, remarquez… (rires) Ne soyons pas dupes de la stratégie déployée par la classe dominante pour zapper le mouvement social de ces derniers mois : instrumentaliser les attentats, la peur, l’identité et l’islamophobie. Deux mondes parallèles se font face : celui créé par les politiciens, avec la campagne présidentielle, et celui de notre vécu quotidien. Aujourd’hui, c’est la surenchère : occuper les esprits, inoculer du venin en martelant que l’islam est le vrai sujet.

Vous concluez votre livre Affinités révolutionnaires — Nos étoiles rouges et noires par un appel à lier le marxisme et l’anarchisme comme socle de l’émancipation du XXIe siècle. Régulièrement, quand nous nous entretenons avec des acteurs politiques ou culturels des quartiers populaires, nous entendons que ce cadre ne parle pas « aux banlieues ». Que ces mots-là n’ont aucune portée. Voire, même, que la pensée anticapitaliste ne peut s’ancrer puisque l’idée de « réussir » ou d’« entreprendre » serait plus mobilisatrice…

« Malcolm X en est finalement arrivé à se déclarer contre le capitalisme sur la base de sa propre expérience. »

… Bien sûr. Mais ce n’est pas un frein dès lors que nos pratiques sont convergentes. Les mots passent au second plan. J’apprends au contact d’une personne qui n’a pas la même tradition politique et culturelle que moi, et j’espère que c’est réciproque. On peut s’enrichir mutuellement. Les parcours politiques ne sont figés pour personne. Prenez Malcolm X : il n’aurait sans doute pas imaginé, quelques mois auparavant, participer à des conférences avec des socialistes et des marxistes américains. Il en est finalement arrivé à se déclarer contre le capitalisme sur la base de sa propre expérience. Rien n’est jamais fermé. La pratique n’est pas que l’acte : elle implique la discussion pendant l’action.

Vouloir rassembler, voire réconcilier, marxistes et anarchistes, c’est prendre des coups des deux côtés, non ?

Ça n’a pas loupé ! Et c’est même le pari qu’on avait secrètement passé avec Michael en l’écrivant : se ramasser des boulets rouges et noirs. (rires)

Et quel camp est le plus coriace ?

Match nul. Il y a un instinct de propriété sur l’héritage politique assez fort chez les rouges autant que chez les noirs.

Source : Ballast